En 2015, en San Francisco, un pequeño grupo de científicos y emprendedores decidió crear OpenAI como una especie de cortafuegos frente a una inteligencia artificial descontrolada. Les preocupaba que una máquina pudiera superar la mente humana y escapar a cualquier regulación. Lo curioso es que, diez años después, esa misma organización se ha convertido en uno de los centros de poder tecnológico y financiero más influyentes del planeta.

El punto de partida fue casi romántico. OpenAI nació como laboratorio de investigación sin ánimo de lucro, impulsado por figuras como Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever, que veían la inteligencia artificial como un riesgo existencial. Su plan inicial era claro: desarrollar inteligencia artificial de forma abierta, responsable y transparente, compartiendo modelos, datos y resultados con todo el mundo.

En ese momento, gigantes como Google o Facebook trataban sus algoritmos como tesoros protegidos. OpenAI quiso diferenciarse con un compromiso fuerte: publicar investigaciones, liberar código y colaborar con la comunidad. Durante unos años, funcionó más como fundación filantrópica que como empresa clásica, apoyada en donaciones y en una visión casi utópica de cooperación global en inteligencia artificial.

Esa visión chocó pronto con una realidad bastante dura. Entrenar modelos potentes de inteligencia artificial exige cantidades enormes de cómputo, energía y chips especializados. Cada nueva versión implica centros de datos gigantes y facturas millonarias. Lo que al principio parecía un proyecto de laboratorio se convirtió en un negocio intensivo en capital, donde la pregunta clave pasó a ser quién puede pagar el siguiente entrenamiento.

Bajo este nuevo escenario, el talento aislado ya no basta. Un grupo brillante de investigadores sin acceso a grandes recursos tiene cada vez menos opciones de competir. La capacidad de innovar en inteligencia artificial se desplazó hacia quienes pueden financiar infraestructuras gigantes, acuerdos de datos y cadenas enteras de suministro de chips.

En 2019, Sam Altman dio el giro que marcaría el futuro de OpenAI. Creó OpenAI LP, una estructura híbrida diseñada para atraer capital privado pero manteniendo, al menos sobre el papel, la misión original sin ánimo de lucro. Era una manera de decir: necesitamos dinero a escala de big tech, pero no queremos renunciar del todo al discurso del bien común.

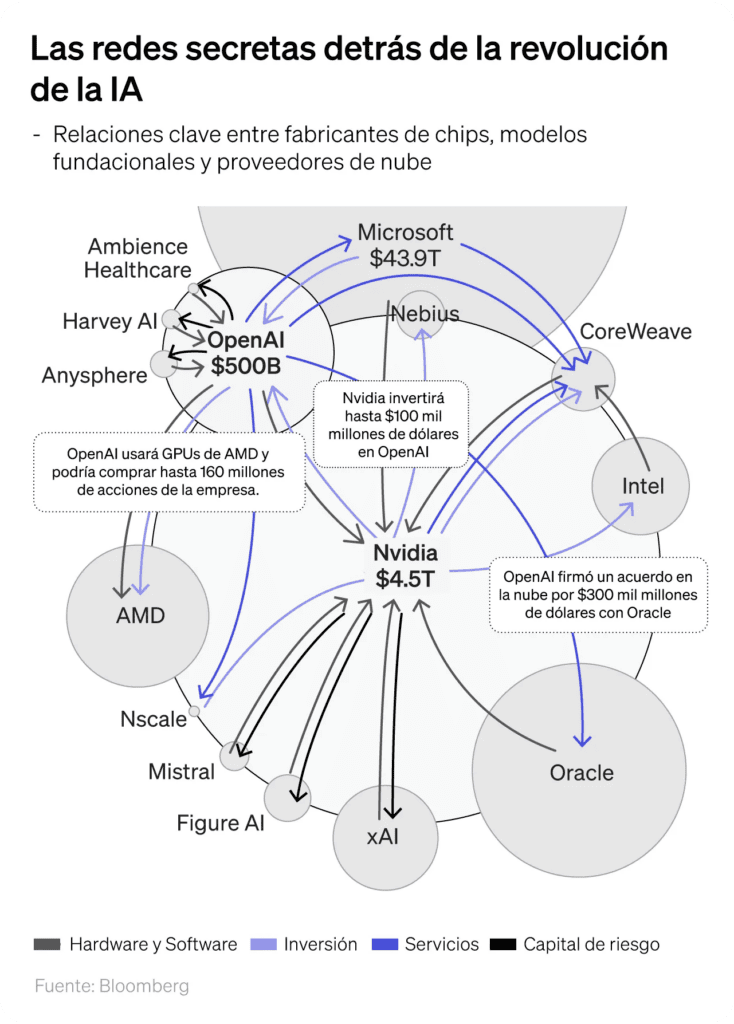

También te puede interesar:Una Periodista se Infiltra en el Mundo de la IA y Llega a una Conclusión Incómoda para OpenAIMicrosoft apareció entonces como socio decisivo. La compañía de Redmond invirtió 1.000 millones de dólares y ofreció su nube Azure como base para entrenar modelos masivos de inteligencia artificial. A cambio, recibió acceso preferente a esa tecnología que empezaba a perfilarse como pieza central del futuro digital. No era solo un acuerdo comercial, era una apuesta estratégica a largo plazo.

Gracias a ese cómputo casi ilimitado, OpenAI pudo escalar sus ambiciones. De esa alianza salió GPT-3, un modelo de lenguaje que marcó un antes y un después. Con GPT-3, OpenAI dejó de ser solo un manifiesto idealista y empezó a gestionar un negocio real basado en limitar quién podía usar sus modelos, en qué condiciones y por qué precio.

El laboratorio que prometía apertura descubrió que su valor más alto estaba precisamente en lo que podía reservar y restringir. El acceso a sus modelos de inteligencia artificial avanzados se convirtió en un recurso escaso que las empresas estaban dispuestas a pagar muy bien. Mientras tanto, para Microsoft, integrar OpenAI en Azure supuso un motor de crecimiento nuevo y una ventaja clara frente a Google en la carrera por la IA.

Esa integración fue vista por muchos analistas como algo más que una simple alianza: una especie de adquisición encubierta de influencia, en la que OpenAI quedaba profundamente ligada al ecosistema Azure. El impacto no se limitaba a ingresos directos, también creaba una barrera de entrada muy potente para otros competidores que no podían ofrecer nada parecido.

El verdadero terremoto llegó a finales de 2022. OpenAI lanzó ChatGPT casi como una demostración pública del potencial de sus modelos de lenguaje. No era un producto pulido al estilo clásico, sino una interfaz de chat simple conectada a una IA capaz de escribir textos coherentes y responder preguntas con bastante sentido.

En cuestión de semanas, ChatGPT se convirtió en uno de los servicios más virales de la historia de la tecnología, con millones de usuarios probándolo desde el móvil o el ordenador. Por primera vez, la inteligencia artificial dejó de ser una idea abstracta reservada a expertos y se convirtió en una experiencia cotidiana. Personas de oficinas, escuelas y hogares comenzaron a pedirle a una máquina que escribiera discursos, corrigiera textos, explicara tareas o inventara historias.

También te puede interesar:OpenAI Advierte Que los Navegadores con IA Serán Vulnerables a Ataques de Inyección de PromptsEsa cercanía cambió la percepción social de la IA. Muchos usuarios sintieron que el sistema respondía con lógica, soltura e incluso con una especie de humor o empatía. La trampa estaba en que esa fluidez no significa comprensión humana, sino patrones estadísticos muy avanzados. Esa confusión entre apariencia e inteligencia real es una de las claves culturales de esta década.

La infraestructura de OpenAI se vio sometida a una presión brutal, con servidores saturados y tiempos de espera. A la vez, las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla y ejemplos ingeniosos, amplificando aún más la viralidad del servicio. La inteligencia artificial pasó a ser tema de conversación en cafeterías, reuniones de trabajo y sobremesas.

Mientras tanto, desde Silicon Valley, el futuro de la interacción con la tecnología se iba a parecer a una conversación en un chat. Los fondos de inversión empezaron a mover miles de millones de dólares hacia startups de IA generativa, convencidos de que estaban ante la siguiente gran ola después del móvil y la nube.

Las grandes tecnológicas reaccionaron con urgencia. Google, Meta y otras empresas aceleraron sus propios proyectos de modelos de lenguaje para no quedarse atrás frente a OpenAI. Al mismo tiempo, compañías como Microsoft y NVIDIA vieron cómo sus acciones se disparaban en bolsa, arrastradas por el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial generativa y la necesidad de más chips y más cómputo.

Tres años desde el lanzamiento de ChatGPT, la manera en que te relacionas con el conocimiento cambió de fondo. Ahora puedes pedir un resumen, una explicación o un borrador de texto en segundos, sin buscar manuales ni tutoriales largos. Esta accesibilidad ha convertido a la IA en un filtro permanente entre tú y la información.

Ese cambio tuvo una traducción inmediata en números. Desde la aparición de ChatGPT, el sector de la inteligencia artificial ha captado más de 200.000 millones de dólares en inversión privada. Las valoraciones de empresas vinculadas a la IA se dispararon a niveles récord, apoyadas en expectativas altísimas de productividad y crecimiento. Muchas proyecciones asumen que la IA multiplicará la eficiencia de casi cualquier sector.

Ahí aparece otro riesgo: si la productividad real de estas herramientas no alcanza lo prometido, el ajuste puede ser rápido y muy doloroso. Del mismo modo que la euforia empujó arriba los precios, una pérdida de confianza podría provocar recortes igual de veloces. Esta posibilidad preocupa a analistas que, como recoge “la parte difícil no es crear expectativas, sino sostenerlas durante años con resultados medibles”, recuerdan burbujas tecnológicas pasadas.

Para 2025, OpenAI dejó de verse como una simple startup. Se convirtió en una infraestructura tecnológica mundial sobre la que se construyen asistentes personales, herramientas de diagnóstico médico, sistemas educativos y programas relacionados con defensa. En muchas capas del mundo digital, su tecnología actúa como lenguaje operativo que decide qué ves, qué respondes y cómo te organizas.

Ese crecimiento exigió todavía más capital. SoftBank aprobó un financiamiento de más de 20.000 millones de dólares para potenciar la expansión y capacidades de OpenAI. Al mismo tiempo, surgieron cada vez más rumores sobre una posible salida a bolsa en 2026, con valoraciones cercanas al trillón de dólares, a la altura de los gigantes históricos de la tecnología.

Una empresa de inteligencia artificial que debute en bolsa cerca del trillón de dólares no solo vende software, vende expectativas casi perfectas. Esa cifra implica asumir un crecimiento muy elevado y sostenido que todavía ningún modelo de negocio de IA ha demostrado durante muchos años. El reto no es solo técnico, también es narrativo: convencer a los mercados de que esa promesa es creíble.

A un año vista de esa posible salida a bolsa, OpenAI funciona como espejo de la época que la vio nacer, marcada por la fe en la tecnología y el capital de riesgo. Cada anuncio de nuevo modelo o mejora tiene capacidad para mover mercados y obligar a otras empresas a cambiar planes, invertir de golpe o cancelar proyectos. Hoy, OpenAI no solo construye productos, también marca ritmos.

El poder que concentra ya es simbólico, financiero y cultural. Sus sistemas de inteligencia artificial están presentes en oficinas, aulas y hogares, influyendo en cómo escribes correos, cómo estudias y cómo estructuras tu tiempo de trabajo. Esa presencia diaria hace que, muchas veces, olvides que hace apenas una década estas capacidades eran casi exclusivas de unos pocos laboratorios de investigación.

Surge una duda de fondo que ya no se puede esquivar. Cuando una sola compañía acumula tanto poder tecnológico y económico, cuesta sostener, sin matices, que actúa principalmente por el bien común. La competencia actual en IA se centra menos en quién tiene la mejor arquitectura y más en quién logra convencer de que su promesa de futuro es la más sólida y responsable.

En este contexto, la ola de entusiasmo ha inflado expectativas, inversiones y relatos. Lo que era una curiosidad científica se ha convertido en el pilar que sostiene las valoraciones de las mayores tecnológicas del planeta. Si la euforia se detiene, el impacto no se limitará a un gráfico en rojo, también recordará los límites del progreso técnico y nuestra dependencia de la confianza social en la inteligencia artificial.

OpenAI, que empezó como una advertencia sobre los riesgos de una IA fuera de control, se ha convertido en símbolo del impulso humano por crear algo que le sobreviva. Su trayectoria muestra la paradoja de querer construir máquinas que piensen cuando todavía dudamos de si podremos controlarlas del todo. Y, casi sin querer, en el proceso de enseñar a pensar a las máquinas, la humanidad ha ido descubriendo algo sobre sus propios miedos, sus ambiciones y sus límites.

Directora de operaciones en GptZone. IT, especializada en inteligencia artificial. Me apasiona el desarrollo de soluciones tecnológicas y disfruto compartiendo mi conocimiento a través de contenido educativo. Desde GptZone, mi enfoque está en ayudar a empresas y profesionales a integrar la IA en sus procesos de forma accesible y práctica, siempre buscando simplificar lo complejo para que cualquiera pueda aprovechar el potencial de la tecnología.